Comment voyez-vous les relations entre l’art et la science (et la technologie) au 21ème siècle ?

Le XXIème siècle voit sans cesse des artistes se rapprocher toujours plus de scientifiques pour produire des œuvres à la hauteur de la complexité des enjeux de nos sociétés modernes. C’est une tendance qui s’est renforcée au siècle dernier et qui s’accélère. Les œuvres qui émergent de l’hybridation de l’art et de la science trouvent quelque part un statut différent, et encore à définir, les installations de Tomas Saraceno, celles de d’Olafutr Elliasson, etc. nous questionnent et nous bouleversent tant formellement que sur le fond. Par contre, je pense que comme dans le champs scientifique, pour les artistes il s’agira de plus en plus d’une partie de l’art indispensable sous le mode de la recherche et de la restitution. Toutefois il y aura toujours en parallèle sous le modèle des sciences dures face aux expérimentales, des artistes qui développeront leur œuvre ne se basant que sur le mystique, l’intuitif, le religieux au sens large. Sans être anti-science, ce courant pourrait d’ailleurs se développer face à un art qui pourrait n’être identifié comme une excroissance formelle de processus à naitre, initié par exemple par les IA. C’est ainsi une bonne chose, cette bipolarité pour un art du XXI ème siècle qui est encore dans le flou et largement balbutiant.

Dans votre travail, il y a une dimension anthropologique et ethnologique, n’est-ce pas ? Est-ce que ces deux disciplines scientifiques t’inspirent ? Ou bien d’autres disciplines ? Pouvez-vous expliquer quels liens vous entretenez avec ces disciplines scientifiques ou d’autres ?

Effectivement, l’anthropologie et l’ethnologie sont parties intégrantes de mon travail, d’autres disciplines aussi irriguent et nourrissent souterrainement ma création, la philosophie, les sciences comportementales. Peut-être que le fait qu’il fut un temps où après un premier cursus de psychologie à l’université René Descartes, j’ai hésité un temps à me diriger vers la psychanalyse avant que mon entrée à l’école des beaux-arts de Paris ait refermée cette ambition pour une autre. Ainsi, la psychanalyse bien sûr, les sciences de la complexité, la sociologie, la littérature et la poésie, tous ces « nutriments nourriciers » en amont de la création artistique.

Pouvez-vous présenter votre travail et souligner les liens entre l’art et la politique que vous abordez ?

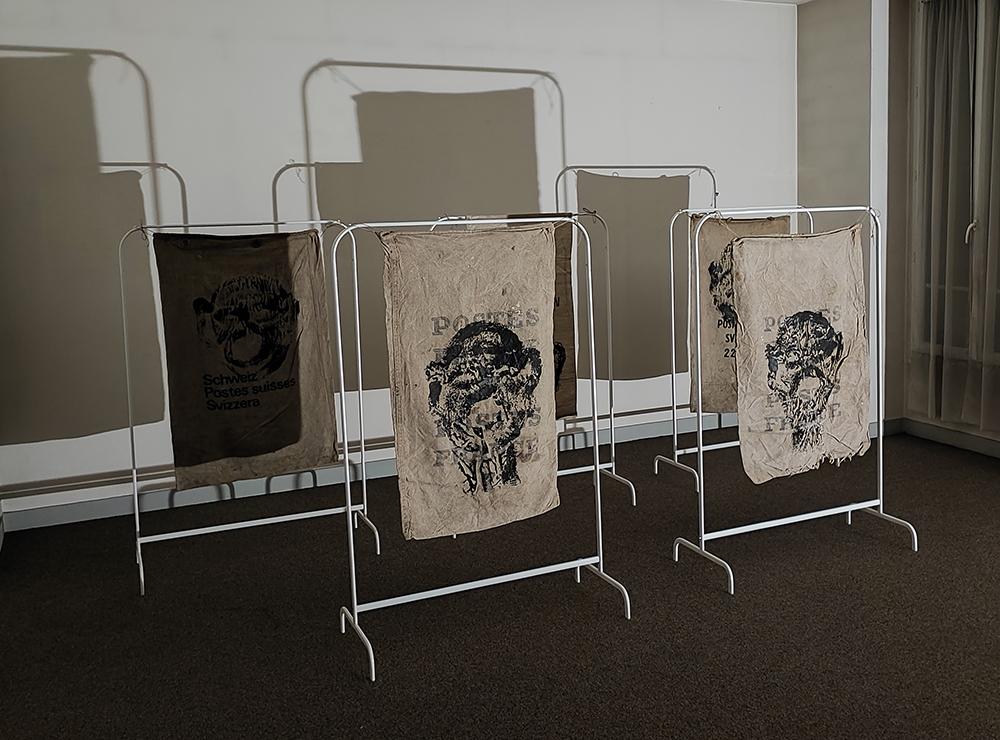

Produire de l’art c’est produire du politique ! – Je travaille depuis plusieurs décennies sur les problématiques sociétales qui créent des effervescences dans notre société. La question des rapports Nord/Sud et ses corollaires sur les migrations, les créolisations à l’œuvre et les grandes peurs de l’envahissement en écho avec nos passés coloniaux plus ou moins refermés. La question de l’autre, du corps et du visage de l’autre, celui qui diffère, qui vient d’ailleurs, son « potentiel exotique-toxique ». Par le dessin, l’écriture, la peinture, la photographie et la vidéo, je traite principalement de ces questions comme dans mes derniers grands dessins terminés à la mi-juillet 2023 de la série « ADN – À la Croisée des Chemins »

De même que l’artiste intervient par son œuvre dans le champs politique au sens large, il propose des grilles de lecture nécessairement incomplètes et ambiguës. C’est en cela que l’art dépasse l’objet militant univoque pour ouvrir des formes d’hétérotopies dans le paysage des idées et des sociétés, assumant pleinement ainsi l’équivocité de l’œuvre.

Quels sont les auteurs, les scientifiques, philosophes ou encore écrivains qui ont influencé votre travail ?

Ils sont nombreux ! Les ethnologues Claude Levi-Strauss notamment pour ses ouvrages fondateurs Tristes tropiques et la Pensée sauvage, mais aussi Victor Segalen avec la notion du regardant qu’il nomme « Exot » ce décentrage de celui qui regarde ce qui diffère… avec aussi le prolongement par le commissaire et critique d’art Nicolas Bourriaud, son ouvrage Radican.

Les philosophes, tel Emmanuel Levinas, pour ses recherches précieuses pour mon travail sur la notion de visagéité. Les auteurs et poètes dont Franketienne ou Édouard Glissant et sa notion de créolisation du monde et « d’identité rhizome ». Les sociologues penseurs et théoriciens des Sciences et de la complexité comme Edgar Morin avec son concept de « mode dialogique », André de Peretti et ses réflexions ardues sur le Sens du Sens, ou encore Paul Virilio et sa notion « de trop plein de réel » de notre époque. Le biologiste et penseur Henry Laborit pour ses ouvrages sur l’inhibitions de l’action. Les psychanalystes Lacan et bien sûr Freud et les ramifications du concept d’inquiétante étrangeté.

Comment voyez-vous les liens entre la théorie et la pratique en art ?

De mon côté, je lis régulièrement des ouvrages et articles dans les champs de la philosophie, de l’anthropologie et des sciences comportementales. Cette matière nourricière est en lien, mais à des profondeurs ou le rapport entre théorie et création n’est pas su.

Est-ce que l’expérimentation tient une place importante dans votre travail ? Et cette expérimentation peut-elle être mise en relation avec une ou des disciplines scientifiques particulières que vous affectionnez ?

Oui, de même que la vision de l’artiste s’est rapprochée de celle du scientifique dans les diverses étapes de l’élaboration d’une création, pour moi à l’aube d’un nouveau travail il s’agit de définir un process, un champ d’action, réunir une documentation, se donner les moyens à travers des choix et des essais de matériaux et d’outils. Les tentatives, ébauches et recherches tant textuels qu’iconographiques donnent chair à une certaine « définition post-œuvre » dans mon travail.